2025年是黄遵宪逝世120周年。作为近代梅县最著名的诗人、外交家,黄遵宪高度关注家乡嘉应州(今梅州)的民间文学和本土歌谣,在其诗集《人镜庐诗草》中便辑有《嘉应山歌》九首,其中三首被登载在汉文报纸《联侨报》中国十大杠杆配资公司,引起海外华侨华人的深切共鸣。

《联侨报》由闽籍侨民许超然于1924年在泰国创办,受客属文化、潮汕文化影响,对潮梅歌谣尤为关切。该报所载潮梅歌谣既有浓厚的民间色彩,又有浓厚的“岭东”地方特色,充分体现出浅俗、上口和既适于歌唱、又便于记忆的总体特征。其登载的讨论潮梅地区俗语方言文化的文章,分为直接介绍潮梅文化和通过与其他地区或不同时代的歌谣文学进行对比,以见潮梅文化的特色两类,为旅暹侨民阅读山歌、理解山歌做了普及工作。

《联侨报》所载歌谣不仅补充、丰富潮梅地区的文学库,成为海外华侨华人研究潮梅文化的重要组成部分,更是印证旅暹华侨华人家国情怀及其对乡梓文化认同感的有效史料。

泰国《联侨报》的潮梅民间歌谣史料及其价值

汉文报纸《联侨报》于1924年在泰国由闽籍侨民许超然创办,除登载国内、国际、泰国本土时事消息和政论之外,还有文艺副刊登载汉文学作品。主办者许超然作为闽人,受客属文化、潮汕文化影响,在《联侨报》上登载了不少该地区的民间文学,其中潮梅歌谣尤为显著,这一文学现象值得研究。

发起:黄遵宪《嘉应山歌》的引领效应

《联侨报》现存最早可见日期为1925年4月1日,最后可见日期为1928年8月31日。主要栏目有《祖国要闻》《潮梅》《专件》等。《联侨报》的副刊、专版名称变换较大,特刊较多。其共性是乐于登载乡邦史料、乡亲作品、华侨学校学生作品,充分展现出《联侨报》作为“闽侨”“客侨”专属报刊的特点。最值得关注的是,1928年的副刊《半豹》第60期登载了一组《嘉应山歌》,共三首,标题下注“录自《人境庐诗草》”。题下有语:“土俗好为歌,男女赠答,颇有子夜曲遗意,采其能笔于书者数首。”称是“原作小序”。《人镜庐诗草》是近代梅县最著名的诗人、外交家黄遵宪的诗集名。《联侨报》在此录载其中的山歌三首,稍令人费解:为什么选录的不是那些被当代交口称赞的日本杂事诗作或《人境庐诗草》里的那些纪实诗呢?经查通行的黄遵宪《人境庐诗草》(万有文库本)、《人镜庐诗草笺注》,卷一均有《山歌》九首,这九首联排,无序号标识。《联侨报》选的是前三首,每首分开排版,在各首前加上序号“其一”“其二”“其三”。《联侨报》所选三首在文字上与通行本无异,原小序的“子夜读曲遗意”在《联侨报》写作“子夜曲遗意”,虽仅一字之差,但所指已然不同。如果从文学史看,“子夜”可能是南朝乐府民歌《子夜曲》的简称,“读曲”是六朝清商曲辞、吴声歌曲中一种《读曲歌》的简称,那么《山歌》所承续的是两种民歌的旨趣。如果像《联侨报》写作“子夜曲遗意”,那么《嘉应山歌》所能比拟的民歌只有《子夜歌》一种。由此可见,本土文学作品传到泰国华侨报刊之后,由于编校的问题,致使文字稍有异变。不过,早在1926年登载的刘信芳《几首梅县歌谣》中,引黄公度自序作“子夜读曲遗意”,可见,此处《嘉应山歌》写成“子夜曲遗意”,纯属编校不良或印刷质量问题。考《联侨报》在原题名前冠以“嘉应”二字之缘由,当是以示区别于其他乡邦之山歌,强调嘉应的地缘之根,凸显山歌的文化归属。恰巧,山歌的地域性很强,就算同是潮梅客属山歌,梅县、翁源、平远、大埔、丰顺等各地的山歌虽有相通之处,但其音词各有特色,人们自知其细微差别。因此,《联侨报》在编校时冠注上“嘉应”二字,十分得当。

黄遵宪不仅在东亚闻名,在南洋也颇有影响力,至少在现存报纸数量并不多的《联侨报》里,也能发掘这则重要的史料。黄遵宪曾是清政府驻新加坡第一任总领事,使他在南洋华侨华人当中有一定的知名度。但更能吸引当地侨民且引起共鸣的是其辑录的山歌,是那些土味较重的本土歌谣。因为山歌民谣是普通民众,尤其是流落在外的侨民品味乡梓文化、寄托乡情的重要载体。该报同期与之并列的还有另一则民歌《漳州民歌》,更能说明具潮汕文化、客家文化审美特质的歌谣在南洋是有市场的。黄遵宪所辑录的客家山歌及其相关的史料也多在国内发表。如1928年第1期《清华周刊》的“客音山歌”《送人出门》、1928年第4期的《总随肩》都是黄遵宪辑录的。其中1928年第4期署名信息是“公广辑录”,此“广”字当是“度”之误,因繁体“度”与“廣”形近而造成的错误,可见国内报刊也有编校失误。

民俗学家刘信芳在《几首梅县歌谣》的序言中称扬“吾邑黄公度的《人境庐诗草》辑有山歌九首”的眼界与格局,特别认同他“很赏识民间文学的”行为,因此,刘信芳也追步黄遵宪的思想行为,“把辑得的梅县歌谣抄录几首给大家看看”。可见黄遵宪辑录山歌的做法具有领袖模范作用,其关注民歌的思想精神触动了乡人刘信芳的心弦,他也依样辑抄,并通过媒体传播到南洋地界。据考,国内《清华周刊》于1926年10月22日也曾登载过刘信芳的《几首梅县歌谣》,同时附其友人陈溥霖的原稿“潮州澄海县歌谣十首”。因《联侨报》存留不全之故,仅存《几首梅县歌谣》的序言而未见所载山歌,亦未知是否有附载陈溥霖的澄海县歌谣十首。从《清华周刊》版看,刘信芳抄录《送别》《藤》《伤别》等7题山歌后,又录《别情》7首,题下有注“次即公度先生所辑者,罗君香林以《人境庐诗草》原稿见示,因录七首”。由此可见,刘信芳受黄遵宪辑录山歌行为的影响极大。刘信芳确实有收录梅县乡邦文献的习惯,他曾有信回复潮梅乡贤罗香林请嘱“蒐集客家史料”之事。可见刘信芳自觉关切乡邦文献由来已久,专意于客家山歌,也是理所当然。这可让他们相信客音山歌“真不愧为客人的千家诗”。但“虽经前人梅县黄公度,尝有多少提倡,但自此以后,就罕有这种美举了”。罗金银有感于此,又意识到“可惜没有人把他编辑起来,以便歌咏和流行在客地和他方”,于是选录《山歌十首》登载在“宝贵篇幅中”。泰国汉文报纸十分重视乡邦文化,认为报人与撰搞人有发扬地方歌谣的责任,相信“把各人所发表的集拢起来,就可成一部山歌集”。这种“美举”之提倡,一是受黄遵宪辑录山歌的启示,二是受当时提倡白话文学、向民间求活力的新文学思潮影响。据考,国内《现代青年(广州)》杂志于1927年也登载了罗金银的《山歌十首》,登载时间与《联侨报》大约同时,山歌之后有时间地点标识“十六,七,九;于连平县”。此标识与《联侨报》完全一致,“十六,七,九”即是民国16年7月9日的意思,即1927年7月9日。罗金银于1927年7月9日在广东连平县选录《山歌十首》,《联侨报》在1927年8月17日发表,从国内选录到国外发表,仅一个月之余,可见当时国内文学创作与泰国报界交流的时效极强。

回顾历史,《联侨报》登载“山歌”的密集期,正是国内流行“客音山歌”或“客家山歌”之时。诸如《歌谣周刊》《清华周刊》《一般(上海)》《漫画生活》《青天》《家庭周刊》《新女性》《景风》《天地人(上海)》《民俗》《正报》《暨南周刊》等国内期刊都或多或少地关注过潮梅地区的山歌。居功较伟者除上述钟敬文、罗香林、刘信芳之外,还有高亚伟、陈濂观、糖黏板、李俊球、罗汉等。后起者在整理客家山歌的过程中,无不向留意客家山歌的始祖黄遵宪致意。无论是“通行广东东南部”的山歌还是专门“通行梅县”的作品,又或是高要、陆丰、惠阳、揭阳、翁源等区域的山歌,都有知识分子热心收集、记录、整理。钟敬文专门撰写论文追溯“客家人所占居的地域,为嘉应州各属与惠州北部一带及其他各地”的客音山歌之源流,又将所收集千首左右的歌谣中“占据了他全数之半”的客音山歌编著成《客音情歌集》,其引言还发表在《黎明》杂志中。黄诏年、张腾发亦有多种著述论及客音山歌。他们的目的,正如刘信芳所言:“希望我们有很多同学起来搜集歌谣,研究他,发扬他,从歌谣(包括咏生活和猥亵的)里头,可以探究出各地方的风俗民情。”这反映出当时同侪的普遍思想观念。这种风气得到社会普遍响应。黄诏年曾描述当时国内客音山歌方兴未艾的情形:“近年来有许多人注意到民间文艺,这的确是一个好现象。几种稍有时誉之期刊,间时亦可找着民间文艺,或关于民间文艺的论著了,比如说书局方面吧,老年的商务及新兴的光华、开明也有好几种这一类的书出版。其中最足令人惊喜的,还是后进的北新书局,它在很短的一年当中,竟出了十四册民间文艺的书。”民间歌谣的创作、收集、整理、出版事业欣欣向荣,正是客音山歌流传海内外的时代背景。

可见,作为旅暹客属侨民声喉的《联侨报》,录载民间歌谣关注者黄遵宪的山歌,并加意于“嘉应”的地域标识,促成了泰国汉文报刊登载潮梅歌谣的热潮。

流行:《联侨报》登载潮梅歌谣的风气

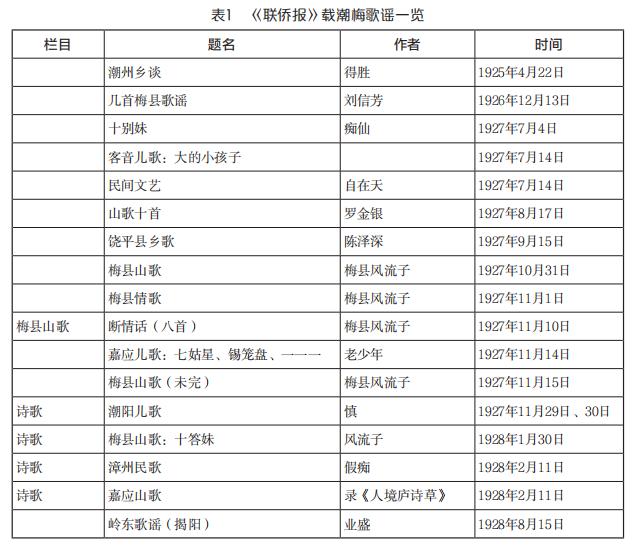

《联侨报》登载潮梅民歌的情况见下页表1,为便于通观,此处作简要叙录。

(1)《潮州乡谈》共载4条潮州俗谚语,形式如歇后语。

(2)刘信芳《几首梅县歌谣》前有较长序言,论及“风”诗传统及黄遵宪对山歌辑录的美举。可惜仅见第一部分,只有序言,未见所抄录的山歌。

(3)痴仙的《十别妹》为常见的七言四句民歌,每句起首为“别卿卿”。十首之间成关联的叙事层次,分别叙写的是“别卿卿”“自故乡”始,至“自里门”“上小舟”“至郡城”“上火车”“至客行”“上汽船”“渡广洋”“见远山”“日数多”,共十重,以见“十别妹”的“情难舍”。

(4)《客音儿歌:大的小孩子》起首为“月光光,好种姜”,多为三字句,使用顶针续麻的修辞手法,此版本的儿歌目前在国内未见。

(5)自在天《民间文艺》为七言四句民歌,富谐趣,共4首。

(6)罗金银《山歌十首》是叙述“妹妹”与“郎”之间的情歌,多用“日里”“夜里”“一半”“一半”的对比手法抒写。

(7)陈泽深《饶平县乡歌》有三大段,使用顶针续麻的修辞手法,是常见的民歌体式。但因印刷问题“我一日食你一桶◎,二日食你二◎”中的“◎”不知代何字。

(8)风流子《梅县山歌》为常见的七言四句民歌,有“男唱”“女唱”标识,可见是“对歌”的性质。

(9)风流子《梅县情歌》为常见的七言四句民歌,有“男唱”“女唱”标识,可见“对歌”的性质。

(10)风流子《断情话(八首)》为常见的七言四句民歌,有“男唱”“女唱”标识,可见“对歌”的性质。上下两首之间用顶真手法,使上下两首之间有接续连绵之感。

(11)老少年《嘉应儿歌》共有《七姑星》《锡笼盘》《一一一》3首。这三首儿歌或用重叠字音、或用数字变换,句短字少,朗朗上口。

(12)风流子《梅县山歌》有“未完”字样,明显在连载中,异未见续登部分。有“男唱”“女唱”标识,可见梅县山歌之唱有角色、对答的普遍特点。

(13)慎《潮阳儿歌》为月令曲一类,以“我”的第一人称视角从正月数说至十二月之间的主要活动,有民俗意义。

(14)风流子《梅县山歌:十答妹》为答体,口语化,贴合山歌以第一人称歌唱的体格。

(15)假痴《漳州民歌》以数字一至九数说故事,从“一岁”至“九岁”、“一更”至“五更”、“大姑”至“五姑”、“正月”至“五月”,重叠歌唱,其民歌体性很明显。

(16)录自《人境庐诗草》的《嘉应山歌》3首见上述黄遵宪《嘉应山歌》。

(17)业盛《岭东歌谣》来自揭阳,共选登4首。重叠字音、字句,是巧体韵歌。

综上,《联侨报》登载的潮梅歌谣,既散发出浓厚的普遍化民间色彩,如使用数字、顶针续麻、重叠字句、对比等修辞手法,又有浓厚的“岭东”地方特色,如独特的对唱形式、以地方风物起兴、自称“亻厓”等,充分体现出浅俗、上口和既适于歌唱,又便于记忆的总体特征。有意思的是,《联侨报》多载岭南各种各类民间歌谣,罕见登载江南、北方系统的歌谣。

理论认知:讨论潮梅俗语方言文化

《联侨报》登载了一些讨论潮梅地区俗语方言文化的文章,主要分为两类:一类是直接介绍潮梅文化,另一类是通过与其他地区或不同时代的歌谣文学进行对比,以见潮梅文化的特色。这是为旅暹侨民阅读山歌、理解山歌在做普及工作。特别是那些用括号作注释的文字,为当时华侨华人的阅读提供了便利,为当今学界研究彼时潮梅方言文化提供了最原始的证明。

第一类的如《梅县方言》,直接用“我曰某某,你曰某某”的方式介绍梅县方言,在对比中知见梅县方言的特色。又有病夫(许超然)之《涎精、涎痞、涎精仔》专门解说这三句骂人潮话道理何在及其在卫生教育上的意义。病夫许超然又认为,潮州有一陋俗,即“有丧之家,例必摆酒设席,遍请戚族邻人”;并安排民间曲艺演出活动,如“请尼姑戏”:“潮俗富户人家,凡遇父母死亡,多请尼姑来家唱曲,俗谓之请尼姑戏,丧场之中,金石丝竹杂奏,大喉小喉杂响,观者如堵,主人不觉大喜。”从这段短小的序文,可以探见潮地尼姑戏的演出场景:父母死亡之时在家;伴奏乐器:金石丝竹杂奏;唱腔:大喉小喉杂响;听众规模:如堵;出资者的反应:大喜。文章描述的演出场景、演出情状和受众反响等种种奇怪情形,充分展现出潮地丧葬习俗的滑稽之处。病夫许超然对此乡俗持理性批判的态度,故此或“戏作下俚歌以嘲之”或“戏拟乡谈几句,聊以讽世”。一方面关注桑梓的日常丧葬生活,另一方面又希望能够改良风气,可见远在异域的侨民许超然等仍然不忘对乡俗加以“自觉”思考。陈香明《饶平纸影》直讽饶平纸影戏表演技艺低劣者,同样具有改良乡风的责任担当。

在第二类中,以古为鉴的是将歌谣与古代采诗之风相比,认为成熟的诗歌有时代性,但歌谣的本质却亘古不变:“仍然保存他的本来面目不搽抹脂粉,不做什么人的供奉品,只由那些‘目不识丁’的牧童樵女、野叟村妇,于花晨月夕、山巅水涯,引吭歌唱,把他们心坎深处的微音喊出……情感热烈而真挚。”民间歌谣朴质原始,反映的是“目不识丁”之人的真实情感,堪称“天籁”之声,是“不朽的民间文学”。这样的识见是建立在以古风为参照基础上的。《广州俗语、潮州俗语对照略录》则是以直观的方式列举广州俗语与潮州俗语的差异:上排列“广州”俗语,下排列“潮州”俗语,这是潮汕文化与广府文化有差异的印证。

《联侨报》所载文章在讨论潮梅地方风俗时,往往与时政联系起来,仍持“观风俗”“知得失”的国风传统。林大钦著《林大钦文集》在《联侨报》连载,并有该文集出售的广告。其中《潮州风俗》一节直言“政有所当兴者,而兴之,则治道进,而风俗盛。政有所当革者,而不革之,则治道退,而风俗衰”,因此,林大钦力陈潮州“风俗之盛衰”与“政治之得失”之关系的思想政见。《二句潮州儿歌的释义》十分贴合时地,文中言“关陇姿娘会打扮,打扮儿夫去做官”二句儿歌本旨在赞扬妇女之贤能,但若以“今日之政治炉入之者,其品行人格之坏即不堪言状”,如果“打扮儿夫去做官”,势必会“悔教夫婿觅封侯”。无疑,作者在借释儿歌之义而慨叹世风日下的社会现状,批判“今日官僚之罪恶”的时风。这反过来说明,地域文化是时代风气的反映,在不同时期体现出不同的时代价值。

感怀乡国:《联侨报》所载歌谣史料的价值

历史上,近代旅暹华侨华人在侨地往往按乡邦地域聚拢,以便互相扶持,保障侨民自身利益。《联侨报》的《发刊词》谈到当时的现状:“同侨之未能联合也久矣”,“人各为政,勿有联络,不相互助,不共研究”,且又“益以方言不齐,畛域各分,省界、府界、县界,以至家族界,界线之划深严”。这说明旅暹侨民团体的划分标准众多,各团体之间的关系十分复杂,互有交叉。因各团体之间的界线往往过于“深严”,以致发生大事时,无法进行有效沟通而联络起来。有鉴于此,不少侨民主张立案创建“中华总商会”来承担交涉“百数十万”旅暹侨民事务的总“机关”。许超然创办《联侨报》宣传“联侨”这一思想,正是对这一行动的响应。《联侨报》的创办者坚信“同侨而不欲联合则已,苟有联合之诚心也,虽远在内地,亦得互为响应”,且这种“精神与事实之结合,其黏力之坚固耐久”,不容低估。那些在侨民幼小时就耳熟能详的乡邦歌谣就是宣传这一思想的最好载体。

《联侨报》以“联侨”为名,“本奋斗的精神,为正义的牺牲”以“造福侨群”的宗旨,可见其秉持联合、团结全体侨民的思想倾向。该报除面向中国本土各处的《祖国要电》《祖国要闻》之外,为潮梅侨民量身定做《潮梅》(后改名为《潮梅消息》,该报多次改版但始终未撤销该内容)专版,下多列汕头、潮安、潮阳、揭阳、澄海、饶平、普宁、惠来、丰顺、大埔诸地,涵盖了潮梅地区各域,多登载以上所列乡邦之时事见闻,可见《联侨报》关切潮梅地区程度之深。即使是《联侨报》的头号对手《华暹新报》,也开设了《潮梅要闻》专栏,可见潮梅梓里不仅是《联侨报》关注的对象,也是大部分旅暹侨民通同遥望的乡关。1926年,“联侨印书馆”曾“以重价购得”“有明一代名儒”林大钦的“尺牍一种”,将之印刷出版。后来又在副刊《衷曲心弦》中用较大篇幅连载《林大钦文集》,连载结束后即时印刷成书,有广告介绍《林大钦文集》的价格、品质、发行处等信息,书名题写者是“许超然”。对本土乡邦前贤作品进行购买、出版、连载是保存乡邦文献、推广乡贤“性理、人情、世务”思想的重要举措。而那些来自潮梅地区的作者,见有“梅县李宏度”“江少年”“榕江二郎”“嘉应吟梅居士”“曲江梅隐”“龙山醉汉”等署名。很明显,作者在张扬自己出身的梓里,致敬故土的情怀昭然可见。

归纳起来,该报与乡邦文化相关的歌谣和史料有如下价值:

第一,保存文学史料的价值。《联侨报》所载歌谣可以补充、丰富潮梅地区的文学库,同时可以与国内所流传的作品进行比较、勘校,以见版本异同,进而考见地方性的歌谣在纸媒传播的过程中发生了怎样的异变。某些介绍潮梅文化的理论文章,也附录了一些民间歌谣,如前所述病夫《破除陋习》附其自作之“乡谈几句”和《尼姑戏》中的“俚歌”,都是日后辑录潮梅歌谣时要重点挖掘的对象。

第二,那些与潮梅地区文化相关的文章,是海外华侨华人研究潮梅文化的重要组成部分。他们的观点,可以考见华侨华人的文化心理及其对乡梓文化的认同度,并见泰国侨民对中华本土文化持“在接受中批判,在批判中接受”的思想态度。

第三,透过泰国汉文报纸选择的歌谣类型,可以推测潮梅地区的旅暹侨民的审美偏向区域性,而对其他地区流行的歌谣也不排斥,具有较大的包容性。因此,该报也登载过诸如《珠江竹枝词》《最新广州竹枝词》《琼州竹枝词》等其他地区的民歌。

第四,这些山歌、民歌、儿歌等作品虽形式各异、质量不同,但都是中国地方文学随侨民足迹走向世界的明证,是印证南洋侨民认同中华民族家国情怀的有效史料,是印证“我又大大声代你答一声,我的祖家便是中国,我说祖家货便是中华国货”之“中华”观的实例。

《联侨报》寄寓了创办者许超然的文化思想。他好幽默,爱取乐,故报中喜欢登载具有趣味性的联话、谜语、“厕所文学”“病夫随便谈”“诙谐诗歌”等看起来“不严肃”“不正经”的作品。其中又连载了他的作品集《病夫喷饭集》,“喷饭”二字即可见其文章趋于娱乐性、世俗味的倾向。《联侨报》登载这么丰富的潮梅地方歌谣,显然与许超然“生平无他长技,惟雅好滑稽,自娱且以娱人”的“快人”思想性格有关。民间歌谣在某种程度上与“喷饭”同质:俚俗,接洽本土气息。《联侨报》等泰国汉文报刊中的潮梅歌谣资料,可与国内史料进行深度比勘,以便充分提取走进南洋华侨华人心田、走向世界的独特价值。

【作者】梁冬丽,系广西师范大学教授

【频道编辑】李晓霞 温柔

【文字校对】华成民

【值班主编】李芳宇 刘树强

【文章来源】《岭南文史》2025年第4期

中国十大杠杆配资公司

中国十大杠杆配资公司

盈富通提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:中国十大杠杆配资公司 双良节能定增事项生变:融资缩水近50%、募投计划已无光伏项目

- 下一篇:没有了